Höhlenarchitektur: Lehren für zeitgenössisches Design

Die Höhlenarchitektur Prähistorischer Gemeinschaften

Die Untersuchung prähistorischer Höhlen als architektonische Räume eröffnet eine faszinierende Schnittstelle zwischen Archäologie und Soziologie. Höhlen wurden nicht nur als natürliche Unterschlüpfe genutzt, sie waren gestaltete Umgebungen, die Menschen über Generationen hinweg formten und von ihnen geformt wurden. Unter dem Begriff Höhlenarchitektur fassen wir hier sowohl die physische Anpassung des Raums als auch die sozialen Praktiken zusammen, die innerhalb dieser Räume stattfanden. Solche Räume enthüllen, wie frühere Gemeinschaften auf Umweltbedingungen reagierten, wie sie soziale Hierarchien etablierten und wie sie kulturelle Identität durch raumbezogene Praktiken manifestierten.

Materialität Und Natürliche Formen

Die Basismaterialien prähistorischer Höhlenarchitektur sind in erster Linie Geologie und Klima. Kalkstein, Basalt oder Sandstein bestimmten die Form und die Möglichkeit zur Veränderung des Raums. Menschen nutzten Nischen, Vorsprünge und Erweiterungen, um funktionale Zonen zu schaffen. Auffällige Merkmale wie natürliche Plattformen wurden häufig als Plätze für Feuerstellen oder Bestattungen genutzt, während tiefer gelegene Bereiche als Lager oder Werkstätten dienten. Die Anpassung an die natürliche Morphologie reduziert dabei den baulichen Aufwand und zeigt ein tiefes Verständnis dafür, wie natürliche Formen strukturelle und klimatische Vorteile bieten. Diese Materialität beeinflusste zugleich soziale Nutzung, da Orte mit besserer Belüftung und mehr Licht höhere Frequenz als Versammlungsorte erhielten.

Raumorganisation Und Soziale Struktur

Raum ist nie neutral, er ordnet Beziehungen. In prähistorischen Höhlen finden sich wiederkehrende Muster: Eingangszonen für Begrüßung und Handel, zentrale Bereiche für gemeinschaftliche Rituale und abgelegenere Nischen für Privatsphäre oder Spezialaufgaben. Solche Abfolgen legen nahe, dass soziale Rollen und Hierarchien räumlich verankert wurden. Eine erweiterte Plattform nahe dem Eingang konnte als Ort für bedeutende Anführer dienen, während weiter innen gelegene Wände als kanonische Orte für künstlerische Darstellungen fungierten. Durch die körperliche Organisation des Raumes wurden Regeln des Zugangs und der Exklusivität geschaffen, was wiederum die soziale Struktur stabilisierte.

Lichtführung Und Akustische Gestaltung

Licht und Klang bestimmen die Wahrnehmung eines Raums stärker als häufig angenommen. In Höhlen erfolgte Beleuchtung oft punktuell durch Feuer, reflektierte Oberflächen oder selbst erzeugte Leuchter. Archäologische Spuren zeigen, dass bestimmte Flächen gezielt so bearbeitet wurden, dass sie Licht besser streuten und damit bestimmte Bildzonen hervorhoben. Akustik spielte ebenfalls eine Rolle. Einige Höhlen weisen Resonanzzonen auf, in denen Gesang oder Trommeln besonders intensiv wirkten. Die Kombination von Lichtführung und akustischer Gestaltung schuf immersive Umgebungen, die rituelle und soziale Funktionen verstärkten und kollektiv erlebte Bedeutung hervorbrachten.

| Element | Befund | Implikation für Nutzung |

|---|---|---|

| Feuerstellen | Punktuelle Lichtquellen, Rußspuren an Decken und Wänden | Zentrale Versammlungszonen, Hervorhebung ritualer Bildflächen |

| Reflektierte/Polierte Flächen | Polier- oder Glättungsspuren auf Felsflächen | Gezielte Lichtstreuung, Betonung bestimmter Blickachsen |

| Resonanzzonen | Messbare akustische Verstärkung in Kammern | Musikalisch/rituelle Nutzung; Schaffung immersiver Erlebnisse |

Techniken Des Höhlenbaus Und Bearbeitungsspuren

Prähistorische Menschen bearbeiteten Höhlen mit Werkzeugen, um Eingänge zu erweitern, Sitzflächen zu glätten oder Nischen zu schaffen. Mikroskopische Untersuchungen von Bearbeitungsspuren zeigen wiederholte Nutzung und gezielte Eingriffe, die über bloße Anpassungen hinausgehen. Diese Techniken belegen technisches Wissen über Hebelwirkung, Schlagtechniken und Materialeigenschaften. Gleichzeitig erkennt man, dass Bearbeitung nicht nur funktional war, sondern oft ästhetische Intentionen verriet. Polierte Flächen, gezielt geglättete Plattformen und bearbeitete Steine deuten auf eine bewusste Gestaltung hin, die soziale und symbolische Funktionen erfüllte.

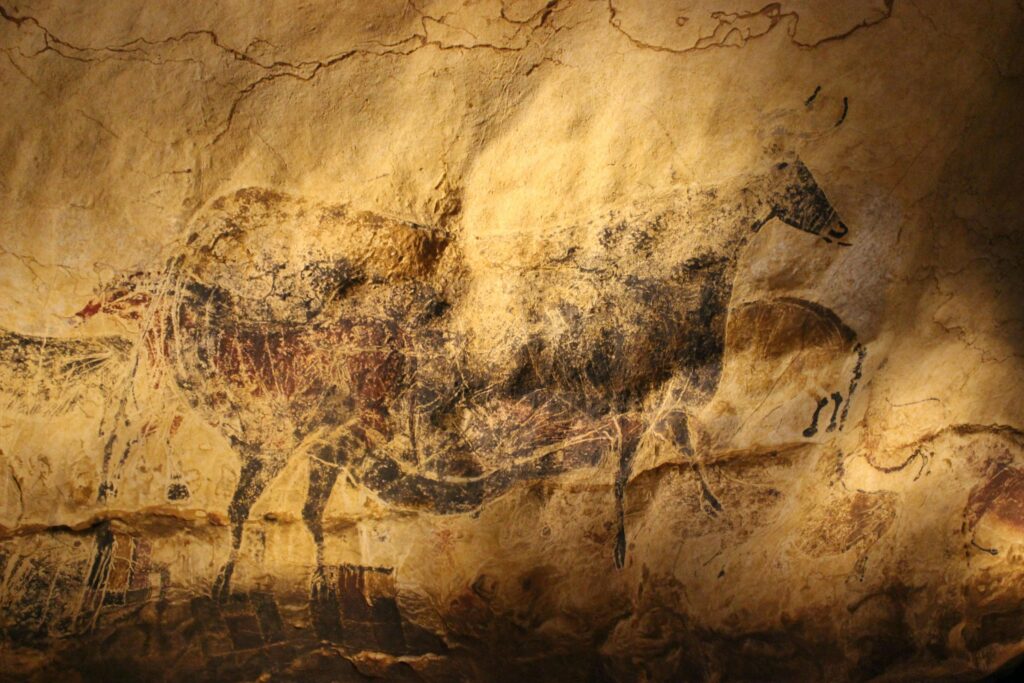

Symbolik, Ritual Und Gemeinschaftsidentität

Wandmalereien, Ritzungen und Anordnungen von Steinen sind mehr als Dekoration. Sie fungieren als materielle Träger kollektiver Erinnerung und sozialer Narrationen. Die Bildwelten und Symbole in Höhlen können Stammesgeschichten, Jagderfolge oder kosmologische Vorstellungen kodieren. Rituale, die in diesen Räumen stattfanden, dienten der Festigung sozialer Bindungen und der Weitergabe von Wissen. Diese Praktiken erzeugten Raum als Medium gesellschaftlicher Identität. Indem bestimmte Orte innerhalb der Höhle für wiederkehrende Rituale genutzt wurden, entstand eine räumliche Gedächtnisspur, die Gemeinschaftsmitglieder miteinander verband und die Zugehörigkeit definiert.

Fortpflanzung Von Wissen Und Bautraditionen

Die Art und Weise, wie Höhlen gestaltet und genutzt wurden, wurde über Generationen weitergegeben. Praktiken der Bearbeitung, Lichtsetzung und raumbezogenen Rituale sind Hinweise auf tradierte Bautraditionen. Lehrmethoden waren dabei oft praktisch und situativ: Ältere Mitglieder instruierten Jüngere direkt an Ort und Stelle. Solche Lernprozesse erklären die Kohärenz technischer Lösungen über lange Perioden hinweg und die regionale Variation bei architektonischen Entscheidungen. Die Übertragung von Wissen geschah nicht nur verbal, sondern auch durch materielle Konventionen, die sich in wiederkehrenden Formaten manifestierten.

Methoden Zur Interpretation Und Soziologische Deutung

Die Rekonstruktion prähistorischer Höhlenarchitektur basiert auf interdisziplinären Methoden. Archäologen kombinieren Stratigraphie, Werkzeuganalyse und Radiokarbondatierung mit experimenteller Archäologie, um Nutzungsphasen zu bestimmen. Ergänzend liefert die Raumtheorie soziologische Lesarten, indem sie zeigt, wie räumliche Strukturen soziale Praxen bedingen. Experimente mit Licht- und Schallverhalten sowie ethnographische Vergleiche mit modernen oder historischen Höhlennutzungen helfen, Hypothesen zu überprüfen. Solche Methoden schaffen eine Brücke zwischen materieller Evidenz und sozialer Interpretation, wobei die Vorsicht geboten ist, nicht moderne Projektionen auf prähistorische Kontexte zu übertragen.

Relevanz Für Moderne Architektur Und Stadtsoziologie

Die Untersuchung prähistorischer Höhlenarchitektur liefert überraschend aktuelle Einsichten. Konzepte wie adaptive Nutzung natürlicher Form, energiesparende Lichtführung und die räumliche Kodierung sozialer Nutzung haben direkte Parallelen zur modernen nachhaltigen Architektur. Die Höhlenarchitektur lehrt, wie enge Bindungen zwischen Umwelt, Technik und sozialer Praxis entstehen können. Für Stadtsoziologen bietet die Analyse solcher Räume Einblicke in Formen sozialer Kohäsion, die durch materielle Raumgestaltung unterstützt werden.

Baustoffe Und Erhaltungsprozesse In Höhlenumgebungen

Höhlen bieten besondere Bedingungen, die sowohl die Erhaltung von Artefakten begünstigen als auch Herausforderungen mit sich bringen. Mineralische Ablagerungen können Malereien und Oberflächen teilweise konservieren, gleichzeitig führen Feuchtigkeitsschwankungen und biogene Aktivität zu Abnutzung und Verfall. Die Untersuchung von Sedimentschichten erlaubt die Rekonstruktion von Nutzungsepisoden, während mikrostratigraphische Analysen Aufschluss über Reinigungs- und Reparaturpraktiken geben. Lokale Geochemie beeinflusst die Wahl von Pigmenten und Bindemitteln, was wiederum Rückschlüsse auf Ressourcenmanagement zulässt. Das Verständnis dieser Prozesse ist für moderne Denkweisen zur Konservierung relevant, da es zeigt, welche natürlichen Mechanismen langfristig materielle Spuren stabilisieren und welche Eingriffe nachhaltige Erhaltung gefährden können.

| Material / Probe | Konservierungszustand | Relevanz für Erhaltung |

|---|---|---|

| Mineralische Ablagerungen (Calciumcarbonat) | Teilweise überdeckend, konservierend | Schützt Malereien, erschwert direkte Datierung |

| Pigmente (Ocker, Holzkohle) | Variabel; organische Bindemittel anfällig | Hinweis auf lokale Ressourcennutzung; konservierungsbedürftig |

| Sedimentschichten | Gut stratifiziert an Nutzungsstellen | Ermöglicht Reihenfolge der Nutzung; wichtig für Chronologie |

Soziale Praktiken Und Alltaglicher Raumgebrauch

Tiefere ethnographische Vergleiche legen nahe, dass der Alltag in Höhlen räumlich stark kodiert war. Bereiche mit guter Belüftung und Tageslicht dienten als Versammlungsorte, während enge Nischen vielleicht spezialisierten Tätigkeiten oder Rückzug vorbehalten waren. Solche räumlichen Codierungen regulierten Zugang und Nutzung, sie beeinflussten, wer an bestimmten Handlungen teilnahm und wer ausgeschlossen blieb. Werkzeuge, Knochenhäufungen und Materialreste ermöglichen es, funktionale Zonen zu identifizieren, doch die Interpretation muss sensibel bleiben, um nicht moderne Annahmen über Privatsphäre oder Hierarchie unkritisch zu übertragen. Dennoch zeigen materialbasierte Muster, dass architektonische Setzungen sozialen Alltag strukturierten und reproduzierten.

Experimentelle Archäologie Und Rekonstruktionsversuche

Die experimentelle Archäologie liefert wertvolle Ergänzungen zur klassischen Fundanalyse. Repliken von Feuerstellen, Nachbildungen prähistorischer Lichtquellen und akustische Messungen in Höhlenmodellen erlauben es, Hypothesen zur Wahrnehmung und Nutzung zu prüfen. Solche Versuche zeigen, wie bestimmte Oberflächenbearbeitungen Licht streuen und wie Raumproportionen Resonanzzonen erzeugen. Durch kontrollierte Nachstellungen können Forscher nachvollziehen, welche Aufwandsszenarien (etwa regelmäßige Wartung von Flächen) realistisch sind. Diese methodischen Zugänge stärken die Aussagekraft von Interpretationen, weil sie materialpragmatische Beschränkungen sichtbar machen und so zu robusteren Thesen über Intentionalität und Routine führen.

Höhlenarchitektur Als Inspirationsquelle Für Zeitgenössisches Design

Die Prinzipien, die aus prähistorischer Höhlenarchitektur abgeleitet werden können, eröffnen konkrete Entwurfsoptionen für heutige Projekte. Der sparsame Umgang mit vorhandenen Topografien, die Nutzung natürlicher Mikroklimata und die gezielte Führung von Licht sind unmittelbar übertragbar. Architekten können lernen, Räume so zu gestalten, dass sie soziale Praktiken unterstützen, etwa durch differenzierte Zonierungen, die Flexibilität im Gebrauch erlauben. Konzepte wie die räumliche Kodierung von Funktionen oder die Betonung kollektiver Kernräume lassen sich in der Planung von Gemeinschaftszentren oder Wohnprojekten integrieren. Die Höhlenarchitektur liefert zudem Hinweise für Materialwahl und Oberflächengestaltung, wenn man langfristige Erhaltung und niedrige Wartungskosten anstrebt.

Nachhaltigkeitslehren Aus Der Höhlenarchitektur

Nachhaltigkeit in der Architektur gewinnt an Relevanz, wenn man prähistorische Strategien als Lehrstücke versteht. Höhlennutzer haben vorhandene Strukturen energetisch effizient genutzt, indem sie natürliche Temperaturpuffer einsetzten und Licht gezielt lenkten. Die Praxis, vorhandene Morphologien zu adaptieren, statt umfangreiche Eingriffe vorzunehmen, entspricht heutigen Forderungen nach ressourcenschonendem Bauen. Darüber hinaus offenbaren die Untersuchungen, wie wichtig Materiallokalität war: Pigmente, Bindemittel und Werkzeuge wurden oft aus unmittelbarer Nähe gewonnen, was Transportkosten und ökologische Fußabdrücke reduzierte. Diese historische Perspektive argumentiert für eine Rückbesinnung auf lokale Materialien und adaptive, ortsbezogene Entwurfsmethoden.

Architektonische Innovationen Inspiriert Durch Höhlenforschung

Die Auseinandersetzung mit Höhlenformen fördert experimentelle Lösungen in der Architektur. Beispiele reichen von passiven Belüftungssystemen, die natürliche Konvektion nutzen, bis hin zu Oberflächen, die Licht diffus streuen und so visuelle Komfortzonen schaffen. Auch modulare Konzepte lassen sich ableiten, bei denen Bereiche funktional verschoben oder temporär umgenutzt werden können, um veränderliche soziale Anforderungen zu adressieren. Solche Innovationen entstehen, wenn Entwurfsteams materialwissenschaftliche Erkenntnisse mit räumlichen Analysen kombinieren. Zudem fördert die Höhlenforschung interdisziplinäre Ansätze, die biologische, geologische und soziokulturelle Erkenntnisse in Entwurfsprozesse einbetten.

Quelle: Hönnetal Tv

Für mehr Informationen besuchen Sie auch unsere Kategorien oder klicken Sie hier!